1945 - 1948

Neuanfang in Trizonesien

Unmittelbar nach Kriegsende übernahm Hannemanns einstiger Solotrompeter Fritz Roeseler vorübergehend die Leitung der Kapelle, die zunächst wieder unter dem alten Namen "Hannemannsches Blasorchester 1893" auftrat. Bereits im Spätsommer 1945 versammelte Fritz Roeseler die ersten Musiker um den Probenbetrieb wieder aufzunehmen.

Denn schon im Winter 1946 führten die Roten Funken die ersten karnevalistischen Veranstaltungen durch. Da alle Säle der Stadt zerstört worden waren, fand die erste Karnevalssitzung nach dem Krieg im Vereinssaal des Agneshauses an der Weißenburgstraße statt. Im Jahr darauf wurde schon wieder eine Nummer größer in den "Atlantic-Sälen" in der Waisenhausgasse gefeiert. Kurze Zeit später stand mit dem Winterbau des Zirkus Williams an der Aachener Straße sogar ein geeignet großer Saalbau für Karnevalssitzungen und Bälle zur Verfügung. Jeweils mit dabei war das Hannemannsche Blasorchester als Saal- und Sitzungskapelle.

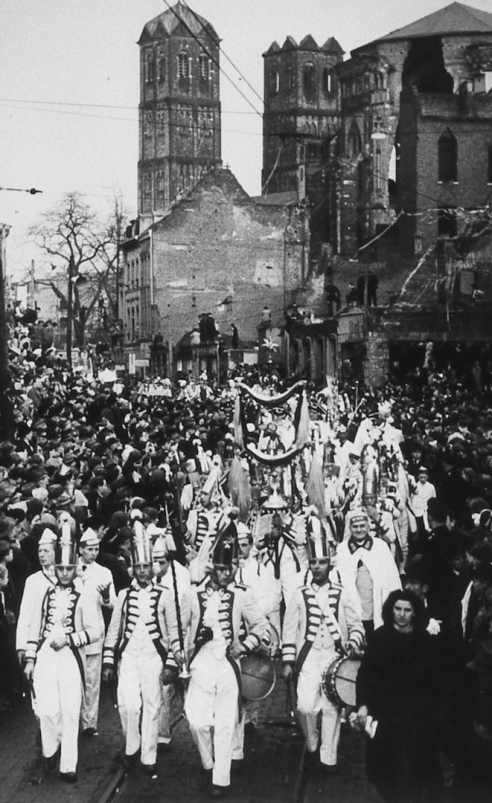

Im Jahr 1948 zogen die Kölner Karnevalisten am Rosenmontag erstmals wieder auf die Straße. Zwar war an einen Rosenmontagszug noch nicht zu denken, dennoch versammelten sich die Roten Funken am Hahnentor und zogen unter den Klängen des Hannemannschen Blasorchesters und begleitet von einer unüberschaubaren Menschenmenge über die Ringstraße zum provisorischen Rathaus am Kaiser-Wilhelm-Ring. Während die Funken schon wieder ihre rot-weißen Uniformen tragen konnten, kam die Kapelle noch in zivilen Anzug, nur mit dem Korpskrätzchen auf dem Kopf daher.

Die Prinzen-Garde veranstaltete damals ihre ersten Korps-Appelle auf dem Rheindampfer "Bismarck", einem großen Salondampfer, welcher den Krieg überstanden hatte. Das Hannemannsche Blasorchester war auch hier mit an Bord. Die Dampferfahrten waren ein großer Erfolg und wurden daher nach der Währungsreform im Sommer 1948 u.a. von der Stadtsparkasse wiederholt. Sie boten den Kölnern die Gelegenheit, bei Wein, fröhlicher Blasmusik und Gesang die triste Trümmerlandschaft der Kölner Innenstadt für einige Stunden hinter sich zu lassen.

Fritz Roeseler sorgte darüber hinaus dafür, dass die Kapelle auch wieder regelmäßig im Nordwestdeutschen Rundfunk zu hören war und organisierte ebenfalls ab 1948 die ersten Schallplattenaufnahmen mit kölscher Blasmusik.

Die Krätzchensänger und Karnevalskomponisten versuchten derweil das durch Krieg und Zerstörung entstandene Trauma zu verarbeiten. Aber sie richteten den Blick auch wieder nach vorne. Karl Berbuers erster Titel nach dem Krieg war "Jetz wed opgerümb!" gefolgt von dem Wunsch "Wenn jetz de Heinzelmänncher köme...". Jupp Schmitz fragte sich: "Ming herrlich Kölle, wie sühst du us?" während Heinrich Frantzen in "Ne schöne kölsche Draum" einen wehmütigen Blick zurück auf die einst malerischen und nun völlig zerstörten Plätze und Winkel der Kölner Altstadt warf.

Zum 700-jährigen Dom-Jubiläum im Jahr 1948 komponierte August Schnorrenberg mit "Am Dom zo Kölle" eine Hommage an das vergangene Köln und schuf damit eines der schönsten und zugleich emotionalsten Lieder der Nachkriegszeit. Bereits den Wiederaufbau und die Räumung der Trümmer vor Augen titelte Ludwig Sebus kurze Zeit später: "Jede Stein en Kölle eß e Stöck vun Dir!". Den erfolgreichsten Schlager der Nachkriegszeit landete wiederum Karl Berbuer mit seinem 1948 überregional erfolgreichen "Trizonesien-Song". So erhob sich die kölsche Musik und mit ihr das kulturelle Leben der gesamten Stadt ganz langsam wie ein Phönix aus der Asche.

1949 - 1954

A Tempo

Noch im selben Jahr kehrte Christian Reuter an die Spitze seiner Kapelle zurück, die nun die offizielle Bezeichnung "Kölner Blasorchester" erhielt. Eine Bezeichnung, die sich allerdings nie richtig durchgesetzt hat, da der Volksmund schnell wieder zur traditionellen Form zurückkehrte, die Kapelle mit dem Namen ihres jeweiligen Kapellmeisters anzusprechen. Beim ersten Rosenmontagszug nach dem Krieg am 28. Februar 1949, offiziell sprach man nur von einer "erweiterten Kappenfahrt", zog die Kapelle Christian Reuter wieder auf ihrer angestammten Position an der Spitze der Prinzen-Garde durch die Stadt.

Wie schwer der Wiederanfang nach dem Krieg war, zeigt eindrucksvoll das folgende Bild: Der eigentlich freudestiftende Zug bewegt sich durch eine triste Trümmerlandschaft. Im Hintergrund erkennt man die schwer beschädigte romanische Basilika St. Gereon. Der Bombenkrieg hatte auch die Uniformkammer der Prinzen-Garde mitsamt dem schönen alten Schellenbaum vernichtet. Tambourkorps und Musikkapelle sind nur äußerst notdürftig mit Uniformen ausgestattet. Der mitgeführte Schellenbaum ist jener der einstigen Kapelle Hermann Schmidt. Er befindet sich noch heute im Besitz der Prinzen-Garde.

Christian Reuter und seine Musiker erwarten den Abmarsch des Rosenmontagszuges.

Am 8. Mai 1949 trafen sich die Mitglieder der Künstlervereinigung Muuzemändelcher zur Entschuttung des zerstörten Gürzenichs. Christian Reuter trommelte seine Musiker zusammen und spielte auf dem Platz vor dem Gürzenich zu einem spontanen Standkonzert auf. Sofort versammelte sich viel schaulustiges Volk. Die Muuzemändelcher nutzten die Gelegenheit, um Geld für den guten Zweck zu sammeln. Im Anschluss zogen sie gemeinsam mit der Musikkapelle vom Gürzenich zum Ostermannbrunnen, um dort des verstorbenen Dichterkomponisten zu gedenken. Im folgenden Jahr wiederholte man diese Gedenkstunde, nun aber am 11. November. Es war dies die Keimzelle der jährlichen Feierlichkeiten zum 11.11..

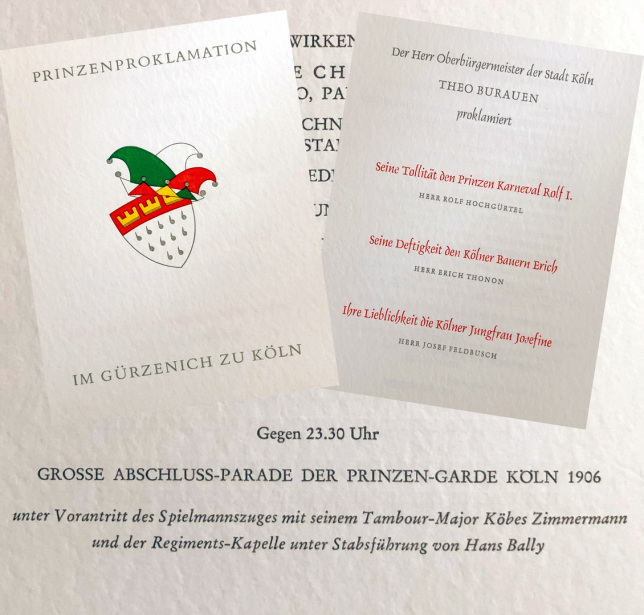

Da der Gürzenich bis auf weiteres nicht zur Verfügung stand, nutzten die Karnevalisten zunehmend den Winterbau des Zirkus Williams an der Aachener Straße für ihre Veranstaltungen. Neben verschiedenen Sitzungen und Bällen fanden dort auch die Prinzenproklamation und die ersten Fernsehsitzungen statt. Das Festkomitee engagierte hierzu stets die Kapelle Christian Reuter mit einer beachtlichen Stärke von 24 Musikern. Für Reuter war es eine Ehrensache, dass seine Musiker dabei stets in vollständiger Uniform der Prinzen-Garde auf der Bühne saßen.

Christian Reuter spielte mit seiner Kapelle auch für die Ehrengarde der Stadt Köln. Nur am Rosenmontag wurde die Ehrengarde von der Paderborner Reiterkapelle, dem berittenen Trompeterkorps des einstigen Husaren-Regimentes Nr. 8 unter der Leitung des unvergessenen Hugo Gerlach angeführt.

Für die Roten Funken hingegen war bereits im Jahr 1949 eine neue Kapelle aufgestellt worden, die unter der Leitung von Albert Bötel stehen sollte. Bötel war einst gemeinsam mit Heinrich Frantzen Musiker in der Kapelle von Robert Fensch gewesen und diente von 1914 bis 1919 als letzter Kapellmeister des Musikkorps der 59er Feldartillerie. Zwischen den beiden Weltkriegen arbeitete er dann, ganz unmusikalisch, als Steuerinspektor in Köln. Trotz aller Widrigkeiten der Nachkriegszeit gelang es Albert Bötel, für den ersten Rosenmontagszug eine komplett besetzte Kapelle mit 28 uniformierten Musikern zuzüglich Tambourzug und Schellenbaum auf die Straße zu bringen. Es war ein imposantes Bild, als die Kapelle der Roten Funken nun wieder mit fünf Mann Breite, in den letzten beiden Reihen ein großes Klarinettenregister nach britischem Vorbild, durch die Straßen Kölns zog. Der Karneval entfaltete wieder seine gewohnte Pracht und signalisierte den Kölnern, dass es trotz Krieg und Zerstörung weitergehen sollte.

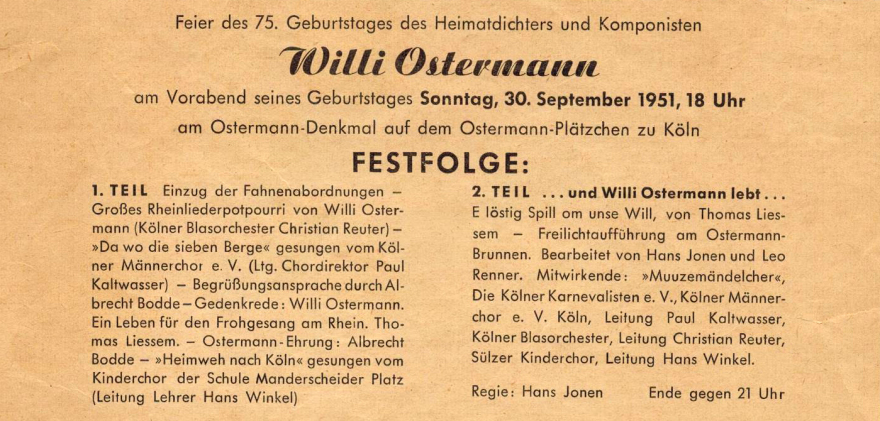

Am 1. Oktober 1951 wäre Willi Ostermann 75 Jahre alt geworden. Ihm zu Ehren organisierte das Festkomitee gemeinsam mit der Künstlervereinigung Muuzemändelcher am Vorabend seines Geburtstages eine abendliche Freilichtaufführung am Ostermannbrunnen. In einem Festakt wurde des zu früh verstorbenen Dichterkomponisten in mehreren Festreden gedacht. Danach folgte ein Singspiel unter dem Titel "E löstig Spill öm unse Will", in dem alle Sänger des Kölner Karnevals in den verschiedenen Typenrollen der Ostermann´schen Krätzchen-Geschichten auftraten. Begleitet wurden sie vom Kölner Männer-Gesang-Verein und dem Sülzer Kinderchor. Die Orchesterbegleitung übernahm die Kapelle Christian Reuter, deren Kapellmeister gemeinsam mit Hans Jonen die musikalische Gesamtleitung hatte. Auf dem Ostermannplatz folgten tausende Zuhörer der Aufführung und auch die angrenzenden Gassen waren voll mit Menschen. Aufgrund des großen Publikumsinteresses wurde die Veranstaltung daher per Lautsprecher auch auf die umliegenden Plätze der Altstadt übertragen. Es war ein wehmütiger Abend voller Erinnerungen an Willi Ostermann und das untergegangene alte Köln.

Die Jubiläumsfeierlichkeiten zu Willi Ostermanns 75. Geburtstag. Christian Reuter mit bekannten Sängern des Kölner Karnevals in Ostermann´schen Typenrollen.

Eine weitere Musikkapelle trat wieder in Erscheinung: Bereits kurz nach dem Krieg hatte Max Bause die ehemalige Kapelle des Kölner Garde-Vereins in traditioneller Schützentracht neu formiert. Er konnte seine Kapelle rasch auf zahlreichen Schützenfesten in Köln und im Umland etablieren. Als der Zentralverband der Schützen im Jahr 1952 in Bürrig ein großes Wertungsspiel veranstaltete, dem sich viele nennenswerte rheinische Musikkapellen und Tambourkorps stellten, errang die Kapelle Max Bause dort einen der begehrten Titel und konnte sich künftig "Bundesschützenkapelle Köln" nennen. Im Karneval übernahm Max Bause mit seinen Musikern die Position an der Spitze der Blauen Funken. Was die Besetzung anging, so pflegte er weiterhin das Prinzip der reinen Kavalleriebesetzung ohne Holzbläser.

Max Bause selber war ein bodenständiger Schlagzeuger. Bei den Sitzungen der Karnevals-Session verstand er sich im Gegensatz zu vielen seiner Kapellmeisterkollegen weniger als schillernde Persönlichkeit, die Zigarre rauchend am Bühennrand vor der Kapelle stand. Bause leitete seine Kapelle ganz bescheiden aus der letzten Reihe, wo er selber am Schlagzeug Platz genommen hatte. Am Rosenmontag aber führte der alte Kavalleriemusiker seine Musikkapelle hoch zu Ross, mit der Signaltrompete in der Hand, an der Spitze der Blauen Funken durch Köln. Ebenso an den Sonntagen der Schützenfest-Saison, wenn er stolz den Taktstock schwingend, seinen Musikern voranschritt und seine Kapelle durch die Straßen der Kölner Vorstadtbezirke Ehrenfeld, Mülheim, Kalk, Zollstock und Deutz führte, wo seinerzeit noch große mehrtägige Schützenfeste gefeiert wurden.

Zum ersten Bundesschützenfest, welches 1953 in Köln stattfand, oblag der Bundesschützenkapelle ein Großteil der musikalischen Gestaltung. So marschierte Max Bause mit seiner Kapelle an der Spitze des großen Festzuges durch die Kölner Innenstadt und eröffnete die abschließende Parade auf der Zeughausstraße.

1954 - 1970

Zu neuer Blüte

Im Herbst 1954 übernahm Hardy von den Driesch die Leitung der Bundesschützenkapelle von Kapellmeister Max Bause. Hardy von den Driesch enstammte einer alten Kölner Familie und war im Griechenmarktviertel aufgewachsen. Unmittelbar nach dem Krieg trat er in Max Bauses Kapelle ein und war dort als erster Trompeter und zuletzt als Bauses Stellvertreter tätig. Zeit seines Lebens lehnte er die Bezeichnung "Kapellmeister" ab und bevorzugte vielmehr den Titel "Stabstrompeter".

Zur gleichen Zeit gab Albert Bötel altersbedingt die Leitung seiner Kapelle auf und bot seine Geschäfte Hardy von den Driesch an. Dadurch fungierte die Bundesschützenkapelle ab dem Karneval 1955 als Kapelle der Roten und der Blauen Funken. Bisher war die Kapelle der Roten Funken immer in klassischer Infantriebesetzung, also mit einem großen Klarinettenregister besetzt gewesen. Von den Driesch änderte dies nun und hielt an dem von Max Bause übernommenen Prinzip der reinen Blechbläserbesetzung fest. Nur bei der Tanz- und Saalkapellenformation wurde ein Saxophonregister hinzugefügt.

Im folgenden Jahr spielte die Bundesschützenkapelle Köln auch wieder zum großen Schützenfest in Neuss. Dort bildete die Kapelle über ein Jahrzehnt hinweg die musikalische Spitze des Korps der Neusser Schützenlust. Hardy von den Driesch erwies sich dabei als genialer Vermarkter seiner Kapelle. Immer wieder schaffte er es, durch einfallsreiche Aktionen die allgemeine Aufmerksamkeit auf seine Kapelle zu richten. So sorgten etwa der von einem Pony gezogene Paukenwagen und der prachtvolle, dreistöckige Schellenbaum der Roten Funken auch bei der Neusser Königsparade für großes Aufsehen.

Die Bundesschützenkapelle Köln auf dem Neusser Schützenfest

Die führende Rolle unter den Kölner Musikkapellen spielte aber weiterhin die Kapelle Christian Reuter. Der Chronist Wolfgang Oelsner fasste es folgendermaßen zusammen: "In seinem Zenit wirkte Reuter um die Jahrhundertmitte als Musikerpersönlichkeit, die eine Brücke zwischen alter und neuer Zeit schlug. Als Nachfolger Hannemanns und Schmidts waren ihm sowohl die großen Blasmusikbesetzungen der Militärkapellen vertraut, ebenso die damals beliebten Salon-Orchester in den großen Café-Häusern. Im Blick nach vorn darf in Reuter einer der ersten großen Musikunternehmer gesehen werden. Das heisst, an einem Abend laufen in Kölner Sälen mehrere Besetzungen unter dem prominenten Namen. Der Chef zieht die Runde und schaut eine Halbzeit mal da, eine andere mal dort vorbei. Viele große Gesellschaften hatten in den ersten Nachkriegsjahren Reuter unter Vertrag, u.a. die Ehrengarde, die Prinzen-Garde, Große Kölner. Das Festkomitee engangierte ihn für die Prinzenproklamation im Williams-Bau und im Gürzenich und ehrte ihn als Hofkapellmeister Sr. Tollität. Als Kapellmeister verkörperte Reuter noch den alten Stil. Er stand seinen Musikern als Autorität mit dem Taktstock vor. Später, so erinnert sein langjähriger erster Trompeter Theo Zilliken, blies er auf dem Kornett Liedfragmente an, die blitzschnell einen Witz kommentierten. Eben jene kölsch-musikalische Spezialität, die heute allerorten kopiert wird. Trotz solcher Clous verstand sich Reuter weniger als Mann der Show denn als Musiker. Brillant war er als Begleiter am Piano. Sänger waren bei ihm stets gut aufgehoben. Es war die Zeit, wo noch nicht vom ersten Takt an mitgeklatscht werden musste."

Christian Reuters Kapelle zeichnete sich durch eine starke personelle Kontinuität aus. Einige seiner langjährigen Musiker seien hier stellvertretend namentlich erwähnt: Bereits vor dem Krieg war Jean Zilliken sein Solotrompeter und Korpsführer gewesen. Auch dessen Söhne Theo (Trompete) und Fritz Zilliken (Posaune) spielten über Jahrzehnte in der Kapelle. Mehr als 20 Jahre dabei war Hans Bally, der ebenfalls als Solotrompeter in der Kapelle mitwirkte. Bally übernahm als Korpsführer regelmäßig die Leitung der Zweitbesetzung und war als alter Polizeimusiker stets an seiner kerzengeraden Körperhaltung zu erkennen. Auch Reuters Schwiegersohn Bert Heus (Flügelhorn) und dessen Bruder Hilar Heus (Bariton) zählten zur Stammbesetzung. Darüber hinaus war Christian Reuter regelmäßig im gesamten Rheinland unterwegs, um besonders geeignete Musiker für seine ausgezeichnete Kapelle zu verpflichten, so auch den aus dem Oberbergischen stammenden Trompeter Hermann Knopp, der ebenfalls über viele Jahre zur Stammbesetzung gehörte. Als Tambourmajor engagierte Reuter den legendären Köbes Zimmermann, der aufgrund seines schneidigen Auftretens und seiner exakten Zeichengebung im gesamten Rheinland bekannt und geschätzt war. Den Schellenbaum wiederum trug das kölsche Original Fritz Jüres, ein Sülzer Jung der einst im Ersten Garde-Regiment in Potsdam gedient hatte.

Christian Reuters Haus- und Hofarrangeur war Otto Zeh. Der ausgebildete Oboist und Pianist hatte nach dem Ersten Weltkrieg gemeinsam mit Reuter am alten Kölner Konservatorium studiert. Bereits sein Vater Hans Zeh war ein gefragter Pianist gewesen und hatte in den 1920er Jahren einen hervorragenden Ruf als Begleiter von Krätzchensängern. Sohn Otto arrangierte zahlreiche Klassiker des Kölner Karnevals von Willi Ostermann und Karl Berbuer in bis heute unübertroffener Art und Weise für Blasorchester. Er war zudem sehr erfolgreich als Komponist tätig. In den 1950er Jahren schuf er eine ganze Reihe von ausgezeichneten Konzertmärschen, wie etwa den "Freundschaftsmarsch", die "Fanfaren der Freude" oder den Marsch "Am Kölner Dom".

Zum Ende der 1950er Jahre standen die Kölner Musikkapellen erneut im Zenit ihres Wirkens. Im Rosenmontagszug zogen sie mit Spielstärken von 30 bis 40 Musikern an der Spitze der Kölner Korps. Auch die übrigen rheinischen Musikkapellen erstrahlten wieder im alten Glanze: Die Stadtkapelle Düsseldorf stand weiterhin unter der Leitung von Carl Hütten und in Neuss musizierten die hervorragenden Musikkapellen von Josef Rennefeld und Jean Schmitz, letztere nun ebenfalls als dortige Bundesschützenkapelle. Aber besonders in Köln waren die Musikkapellen wieder zum nahezu allgegenwärtigen Bestandteil des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens der Stadt geworden. Der Kölner Historiker und Chronist Hans Schmitt-Rost brachte es auf den Punkt:

"Eine Trööt ist in Köln jede Art von blechernem Musikinstrument. In dieser Stadt herrscht ein großer Bedarf an Trööten: bei den Karnevalssitzungen und im Rosenmontagszug, wenn ein besserer Mann begraben wird, bei Betriebsausflügen mit dem Rheindampfer, am 1. Mai, am Heiligen Abend, zu Schützenfesten und bei den Pfarrprozessionen. Immer muß geblasen werden. Die Trööt ist der Clou der Veranstaltung. Sie gibt Feuer und Kraft, teils feierlich, teils heroisch, teils sentimental. Geschmetterte Töne haben Glanz und Prunk, und nichts hört der Kölner lieber."

Die 1960er Jahre wurden von der zunehmenden Rivalität zwischen den beiden großen Kölner Musikkapellen von Christian Reuter und Hardy von den Driesch geprägt. Im Rosenmontagszug stellten beide Kapellen nun auch Zweitbesetzungen, die Kapelle Reuter bei der Ehrengarde und die Kapelle von den Driesch bei den Blauen Funken. Legendär waren die großen Karnevalsbälle jener Zeit im Gürzenich, wenn beide Kapellen gleichzeitig auf der Bühne saßen und im direkten Vergleich miteinander konkurrierten und das Publikum begeisterten. Ein Prinzip, welches das Festkomitee ab 1965 auch für die Prinzenproklamation zu nutzen wusste. Damals noch eine Selbstverständlichkeit waren zudem die Platzkonzerte der Regimentskapellen der Traditionskorps an den Sonntagen der Karnevalssession auf dem Neumarkt.

Eine Tradition die heute kaum noch gepflegt wird, war das Wecken der Präsidenten am Morgen des Rosenmontags. Bereits um 6 Uhr in der Früh waren die Musikkapellen in der gesamten Stadt unterwegs und brachten "ihren" Präsidenten ein Ständchen dar. An eine besondere Anekdote erinnerte sich Max-Leo Schwering: "Nun sind Karnevals-Präsidenten am frühen Rosenmontag nicht unbedingt hellwach. Festkomitee-Präsident Ferdi Leisten verschlief einmal die Ankunft der Musiker vor seiner Wohnung. Die ersten Trompetenstöße erreichten ihn im Bett. Nun hätte er die Honneurs machen müssen - aber im Nachtgewand? Schließlich hatte sich um die Musiker auch schaulustiges Publikum versammelt. Blitzschnell riß Leisten die Litewka vom Bügel, setzte sich die Narrenmütze aufs strubbelige Haar und trat jovial winkend ans Fenster. Niemand ahnte, dass der Herr Präsident nur oben korrekt gekleidet war..."

Eine weitere schöne Anekdote ereignete sich am Rosenmontag des Jahres 1968: Gleich hinter der großen Ehrentribüne am Rathaus blieb der Festwagen von Bauer und Jungfrau mit einem Achsbruch liegen. Den beiden blieb nichts anderes übrig, als den Rosenmontagszug zu Fuß zu Ende zu bringen. Da unmittelbar hinter dem Festwagen Christian Reuter mit seiner Kapelle an der Spitze der Prinzen-Garde marschierte, übernahm die damalige Jungfrau Hans Becker kurzerhand das Dirigat über die Kapelle und zog gemeinsam mit Christian Reuter bis zum Ende des Rosenmontagszuges. Trotz des Missgeschicks mit dem Festwagen ließ sich Hans Becker die gute Stimmung nicht verderben und Reuters Musiker mussten nahezu ununterbrochen die Instrumente zu Tuschs und Krätzchen ansetzen. Zum Dank zeigte sich der "Ersatz-Dirigent" aber überaus spendabel: Jeder Musiker der Kapelle erhielt im Anschluss an den Zug von Becker persönlich einen Orden und ein üppiges "Trinkgeld".

Am 8. November 1969 feierte Christian Reuter seinen 70. Geburtstag. Halb Köln machte sich an diesem Tag auf nach Sülz-Klettenberg, um dem beliebten Kapellmeister persönlich zu gratulieren. Die Künstlervereinigung Muuzemändelcher war vollständig erschienen und die Rheinmelodiker brachten dem Jubilar gemeinsam mit seiner Kapelle vor seinem Wohnhaus ein Ständchen dar. Zu den ersten Gratulanten zählte Kölns Oberbürgermeister Theo Burauen.

Die beiden großen Kölner Musikkapellen im Rosenmontagszug 1964:

Die Kapelle Hardy von den Driesch (Rote Funken) und die Kapelle Christian Reuter (Prinzen-Garde)

1970 - 1972

Vorzeichenwechsel

Im Oktober 1970 verstarb Christian Reuter nach einem erfüllten Musikerleben und wurde unter großer Anteilnahme der Kölner Bevölkerung, unter ihnen zahllose Karnevalisten und Schützenbrüder, im "Karnevalsviertel" des Melatenfriedhofs bestattet. Leider war es Reuter nicht mehr gelungen, einen geeigneten Nachfolger für die Leitung seines Orchesters zu finden. So sprangen zunächst pflichtbewusste Musiker aus den Reihen der Kapelle ein. Bereits am Rosenmontagszug 1970, gut acht Monate zuvor, hatte Reuter krankheitsbedingt nicht mehr persönlich teilnehmen können und musste daher die Führung der Kapelle seinem ersten Trompeter Theo Zilliken überlassen.

Zur Prinzenproklamation 1971 übernahm Reuters Korpsführer Hans Bally die Leitung der Kapelle, die weiterhin als Regimentskapelle der Prinzen-Garde auftrat. Bally leitete die Kapelle auch bei allen Sitzungen der Session 1971. Aufgrund seiner beruflichen Verpflichtung als Solotrompeter beim Kölner Polizeimusikkorps stand Hans Bally aber für eine Übernahme als geschäftsführender Kapellmeister zunächst noch nicht zur Verfügung. So wurde die Kapelle im Rosenmontagszug 1971 abermals von Theo Zilliken angeführt.

Notgedrungen übernahm schließlich Reuters Schwiegersohn Bert Heus, selbst bereits 60-jährig, die Leitung der Kapelle. Christian Reuter war als Absolvent des Kölner Konservatoriums stets auf eine hohe musikalische Qualität bedacht gewesen. Sein Konkurrent Hardy von den Driesch agierte oft pragmatischer, verstand sich eher als Mann der Show und ergriff jede Gelegenheit, seine Kapelle öffentlich zu vermarkten. So nutzte Hardy von den Driesch die vorübergehend entstandene "Sedisvakanz", um mit seinem Orchester nun der Kapelle Reuter einen Großteil ihrer Spielverpflichtungen abzunehmen, u.a. auch die prestigereiche Position als Kapelle der Prinzen-Garde.

Daraus ergab sich ab 1972 die kuriose Situation, dass sich nun alle Traditionskorps ein und dieselbe Kapelle teilten. Die Kapelle Hardy von den Driesch hatte sich zum Monopolisten auf dem Karnevalsmarkt entwickelt. Dabei spielte seine erste Besetzung eigentlich immer für das älteste Kölner Korps, die Roten Funken. Die übrigen Traditionskorps ließen sich hingegen mit Zweit- oder Drittbesetzungen abspeisen, bzw. begnügten sich in der Folgezeit damit, nur noch einen Tambourzug zu unterhalten.

Die Kapelle Hardy von den Driesch spielte darüber hinaus auch noch für das Festkomitee zur Prinzenproklamtion und zu den Fernsehsitzungen, sowie für zahllose weitere Karnevalsgesellschaften. Ein alter Musiker berichtete, dass die Kapelle an den Wochenenden der Karnevals-Session mit bis zu 15 Besetzungen unterwegs war. Im Sommer war das Orchester zudem weiterhin als Bundesschützenkapelle aktiv.

Die 1970er Jahre brachten einen tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel, der auch vor der Blasmusik nicht halt machte. Musikalischer Ausdruck dieses Wandels war die sogenannte "Happy-Sound-Welle". Hardy von den Driesch folgte dieser Mode nicht. Allerdings erlebte er diese Entwicklung nur noch bedingt, denn der beliebte Kölner Kapellmeister starb bereits wenige Jahre später im Alter von nur 63 Jahren.

Die nachfolgenden Orchesterleiter formierten ihre Kapellen immer mehr zu Big Bands um. Die traditionelle Blasmusik, welche lange Zeit die typische Musik des Kölner Karnevals gewesen war und das kulturelle wie gesellschaftliche Leben in Köln geprägt hatte, trat immer mehr in den Hintergrund. Entsprechend konzentrierten sich die "Bandleader", wie man sie nun nannte, in der Folgezeit fast ausschließlich auf das lukrative Karnevalsgeschäft. Die bisherige Vielfalt in Repertoire und Auftreten der Musikkapellen ging dadurch größtenteils verloren. So endete mit Hardy von den Drieschs Tod die Ära der großen Musikkapellen in Köln.

1972 - 2006

Hans Bally und das Erbe der kölschen Blasmusik

Im Jahr 1972 formierte Hans Bally mit einer Hand voll ehemaliger Musiker der Kapelle Reuter schließlich doch noch ein eigenes Orchester. Hans Bally war über 20 Jahre lang erster Trompeter und Korpsführer in der Kapelle von Christian Reuter gewesen. Geboren im Jahr 1921 in Köln-Mülheim, hatte Bally im Alter von 8 Jahren von seinem Vater, welcher ein bekanntes Mülheimer Werksorchester leitete, seinen ersten Unterricht im Fach Trompete erhalten. Vier Jahre später spielte er bereits in verschiedenen Orchestern. Mit 16 Jahren hatte Hans Bally seinen ersten großen Auftritt als Solist im Gürzenich. Ab 1940 war er als erster Trompeter im Musikkorps der Kölner Polizei angestellt und im gleichen Orchester ab 1950 als erster Flügelhornist und Solo-Trompeter tätig. Unvergessen sind seine Soli in den Bravourstücken "Die Post im Walde" und "Die Teufelszunge".

Hans Bally sprang nicht auf den Modezug der Big Bands auf. Er blieb der traditionellen Blasmusik treu und hielt an den klassischen Besetzungsformen fest. Allerdings war die Zeit der großen Blasorchester-Besetzungen von bis zu 40 Musikern vorläufig vorbei und Bally verkleinerte den Umfang seines Orchesters auf die Größe von 15 bis 18 Musiker. Aber er war entschlossen, die Tradition der kölschen Blasmusik fortzusetzen. So spielte die Kapelle Hans Bally ab 1972 bei vielen namhaften Karnevalsgesellschaften in Köln und Umgebung, im Gürzenich ebenso wie in der Bonner Beethovenhalle. Im Sommer war die Kapelle gern gesehener Gast auf verschiedenen rheinischen Schützenfesten, wobei das Schützenfest in Bonn-Oberkassel besonders hervorzuheben ist. Auch die Pflege der Kirchenmusik kam unter seiner Führung nie zu kurz.

Der tiefgreifende gesellschaftliche Wandel erreichte schließlich auch die Musik des Kölner Karnevals. Die Krätzchensänger, die seit Jahrzehnten das musikalische Geschehen auf den Karnevalsbühnen bestimmt hatten, wurden nun von modernen Musikgruppen und Karnevals-Bands abgelöst. Die traditionellen Blasmusikkapellen, die weiterhin Bestandteil jeder Karnevalssitzung blieben, wurden dadurch gefühlt aber etwas weiter an den Bühnenrand gedrängt und verloren an Präsenz. Hans Bally erkannte diesen Epochenwechsel und setzte sich fortan besonders für den Erhalt der im Notenarchiv gesammelten traditionellen kölschen Karnevalsmusik ein.

Personell zeichnete sich die Kapelle Hans Bally, wie schon ihre Vorgänger, durch einen hohen Grad an Professionalität aus. Seine Musiker stammten einerseits aus dem Kölner Polizei-Musikkorps, in dem Hans Bally selber über Jahrzehnte angestellt war. Das Orchester war in der Arnoldshöher Polizeikaserne untergebracht und musizierte neben dem großen alljährlichen Polizeisportfest und dem Sechstagerennen in der Deutzer Sporthalle auch regelmäßig zu den Renntagen auf der Weidenpescher Galopprennbahn, sowie zu allerhand öffentlichen Veranstaltungen von der Osterkirmes bis hin zum Weihnachtsmarkt.

Hinzu kamen die hervorragend ausgebildeten Musiker der Musikkapelle des 1. Belgischen Korps, die über einen Zeitraum von drei Jahrzehnten ihre Heimat in der Ossendorfer Kaserne hatten und regelmäßig im Kölner Orchesterbetrieb mitspielten und aushalfen. Diese belgische Militärkapelle setzte sich aus 40 Musikern und einem 12-köpfigen Tambour- und Trompeterkorps zusammen. Die Kapelle stand unter der Leitung der Kapellmeister Gaston Devenijns (1951-1957), Yvon Ducêne (1957-1960), Mario Carion (1961-1973) Jacques Watesse (1973/74) und André Vergauwen (1974-1976). Im Jahr 1977 übernahm vorübergehend Unterkapellmeister Jean-Marie Cornez, der vielen Kölnern auch als hervorragender Organist in Erinnerung geblieben ist, die Leitung der Kapelle. Ihm folgten schließlich die Kapellmeister Nobert Nozy und Eduard Geeraerts.

Im Jahr 1978 erhielten die belgischen Musiker eine neue Gala-Uniform. Diese bestand aus einem marineblauen Rock mit scharlachroten Aufschlägen und Paspelierungen, dazu eine Schirmmütze und Hosen mit ebenso scharlachroten Streifen. Die neue Gala-Uniform gab den Musikern ein äußerst elegantes Erscheinungsbild. Auch wenn öffentliche Auftritte eher selten waren, denn die Kapelle war in erster Linie für die Betreuung der in Deutschland stationierten belgischen Streitkräfte zuständig, so pflegten die Musiker doch eine enge und herzliche Beziehung zu ihrer Garnisonsstadt Köln. Kapellmeister Jacques Watesse widmete dem Standort sogar einen eigenen Marsch mit dem Titel: "Marche Junkersdorf".

Das Kölner Polizei-Musikkorps spielt zur Eröffnung des Römisch-Germanischen Museums. Am linken Flügel, in typisch kerzengerader Haltung: Hans Bally.

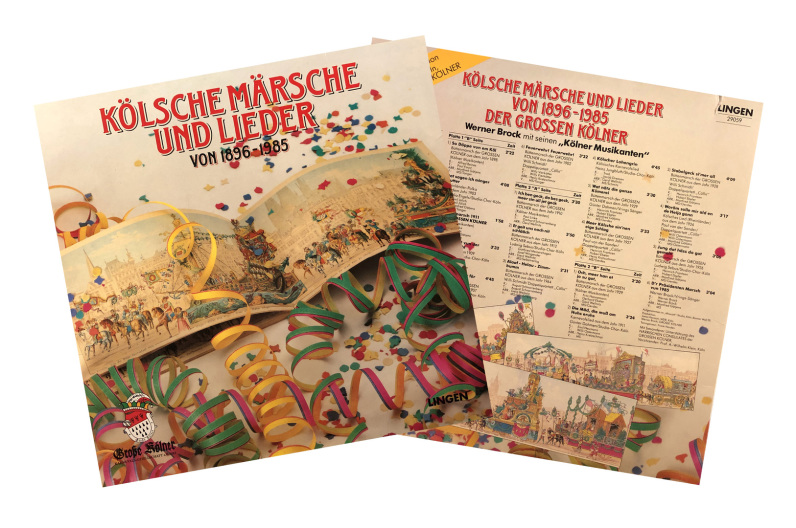

In den 1980er Jahren bestand in Köln ein weiteres, professionell aufgestelltes ziviles Blasorchester: Die Kölner Musikanten. Die Leitung hatte Werner Brock, ein studierter Schlagzeuger und Cellist. Er hatte unmittelbar nach dem Krieg im Orchester von Fritz Weber (in Köln bekannt als der singende Geiger) angefangen und wechselte später als Schlagzeuger ins WDR-Unterhaltungsorchester. Bereits im Jahr 1967 hatte Werner Brock mit den Kölner Musikanten eine eigene Kapelle gegründet. Hierbei handelte es sich zunächst um eine kleine, eher volkstümlich orientierte Blaskapelle für die Brock mehrere Volksmusik-Suiten über verschiedene rheinische und westfälische Landschaften komponiert hatte.

Die Kölner Musikanten waren keine dauerhafte Einrichtung. Es handelte sich vielmehr um ein Projektorchester, das Werner Brock je nach Anlass aus professionellen Musikern zusammenstellte. Im Jahr 1981 spielte er mit den Kölner Musikanten die von ihm komponierte "Kölsche Mess für Urjel, Trööt un Trumm" auf Schallplatte ein. Diese Messe war zuvor während eines Pontifikalamtes zum 100-jährigen Jubiläum der Großen Kölner Karnevalsgesellschaft in der Basilika St. Aposteln aufgeführt worden.

In der Folgezeit erweiterte Werner Brock die Kölner Musikanten zu einem 25-köpfigen, komplett besetzten Blasorchester. Der Großteil seiner Musiker stammte aus dem WDR-Unterhaltungsorchester. Aufgrund der professionellen Struktur seiner Kapelle gelang es ihm, einen Klangkörper von höchster musikalischer Qualität zu schaffen, mit dem sich Brock auch immer mehr der Musik des Kölner Karnevals zuwandte. Die Kölner Musikanten spielten die Klassiker von Willi Ostermann ebenso wie die Märsche der Kölner Traditionskorps. Im Jahr 1984 wurde sogar ein alter Büttenmarsch von Reinhold Fellenberg eingespielt. Ein Jahr später folgte im Auftrag der Großen Kölner Karnevalsgesellschaft und des Westdeutschen Rundfunks eine Doppel-LP mit historischen Karnevalsmärschen und Liedern von Fritz Hannemann und Heinrich Frantzen.

Insgesamt komponierte und arrangierte Werner Brock über 300 Werke für Blasorchester. In der zweiten Hälfte der 1980er Jahren avancierte er mit seinen Musikern schließlich zum inoffiziellen Blasorchester des Westdeutschen Rundfunks. Künstlerischer Direktor des Ensembles war Heinz Geese, der Dirigent des WDR-Unterhaltungsorchesters. Unter seiner Leitung konnte man die Kapelle jedes Jahr zur Sessionseröffnung am 11.11. im Funkhaus am Wallrafplatz mit hervorragender Blasmusik erleben, welche im Rundfunk und später auch im Fernsehen live übertragen wurde. Die Musik und die Struktur dieses Orchesters inspirierte eine Gruppe junger Musiker, die zu jener Zeit ihre ersten Schritte im Kölner Karneval unternahmen.

Dies geschah auch durch eine andere Veranstaltung, die an die Tradition der Wieprecht- und Sousa-Konzerte anknüpfte: Ab 1986 trat die Königliche Musikkapelle der belgischen Gidsen aus Brüssel regelmäßig zu Konzerten in der neu eröffneten Philharmonie auf. Die Kapelle der Gidsen zählt bis heute zu den besten sinfonischen Blasorchestern der Welt. Die Gala-Konzerte der Gidsen fanden bis 1994 jährlich statt und begeisterten das Kölner Publikum mit einer eklektischen Mischung aus konzertanter Blasmusik verschiedener Epochen, vorgetragen von hervorragenden Virtuosen und Solisten.

Anfang der 1990er Jahre herrschte bedingt durch die deutsche Wiedervereinigung eine allseits spürbare Aufbruchstimmung. Im nun vereinigten Europa bildete sich gleichzeitig eine breite Sehnsucht nach regionaler Identität. Dies führte dazu, dass viele alte Traditionen und Volksfeste wieder mit neuem Leben gefüllt wurden. Zum Münchner Oktoberfest kamen die Trachten in Mode und zur gleichen Zeit verspürten auch die Traditionskorps des Kölner Karnevals einen verstärkten Zulauf vor allem jüngerer Interessenten, wodurch deren Musikeinheiten ebenfalls deutlich gestärkt wurden. Besonders die kleineren Korps ergänzten ihre Tambourzüge nun auch wieder durch eine Blaskapelle.

Hans Bally hat mit seinen treuen Musikern trotz dieser bewegten Zeiten über einen Zeitraum von drei Jahrzehnten Kurs gehalten und wechselnden Moden sowie dem vermeintlichen Zeitgeist getrotzt. Seine beliebte Kapelle trat weiterhin zu Konzerten, Karnevalssitzungen, Schützenfesten und kirchlichen Anlässen auf. Hans Bally spielte in den großen Kölner Sälen, in Biergärten, Festzelten ebenso wie zu St. Martinszügen oder auf dem Weihnachtsmarkt.

Seine größte Leistung ist jedoch die Pflege und der Erhalt des Notenarchivs. In mühevoller Kleinarbeit restaurierte er hunderte von Notensätzen und hat dabei oft ganze Nächte in seiner Deutzer Wohnung durchgearbeitet. Dadurch wurden die Werke der großen Kölner Karnevalskomponisten des 19. und 20. Jahrhunderts für die Nachwelt erhalten. Ihm verdanken wir den Bestand des wertvollen Notenarchivs unserer Kapelle.

Hans Bally leitete seine Kapelle bis ins hohe Alter. Auch mit über 70 Jahren stand er seiner Kapelle noch vor, die auf Karnevalssitzungen in und um Köln ein verlässlicher und gewissenhafter Begleiter der auftretenden Künstler, Sänger, Redner und Tänzer war und daher allgemein ein hohes Ansehen genoss.

In der zweiten Hälfte der 1990er Jahren bekam die Blasmusik ausgehend von den Beneluxländern schließlich völlig neue Impulse. Eine neue Generation von Musikern hatte junge Komponisten hervorgebracht, die nun eine neue, von der konzertanten Musik geprägte Art der Blasmusik schufen. Gleichzeitig wurden gänzlich neue Methoden zur Blasmusik-Ausbildung entwickelt. So stellte die Einführung der Bläserklassen einen Quantensprung auf dem Gebiet der Jugendausbildung dar. Zur Jahrtausendwende stand eine neue Generation von Musikern bereit, um das Erbe der Kölner Musikkapellen zu übernehmen.